五年哲学路 | 尊德问学,守正创新——哲学系发展成果展

哲学系五年奋进之路

2018—2022

尊德问学 守正创新

近五年来,中山大学哲学系党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,全面加强党的领导,充分发挥“把方向、管大局、保落实”的重要作用,与党中央和学校党委同心同向、同步同行,紧紧抓住发展机遇,推动各项事业高质量内涵式发展。

2017年,哲学学科入选国家首轮“双一流”建设名单,并在2022年顺利入选新一轮建设名单。在教育部学科评估以及国内外重要第三方学科评价中稳居国内第一方阵。系党委入选广东省高校党建工作标杆建设单位,并获全省教育系统“先进基层党组织”称号。

强化党建引领,基层党建成效突出

系党委扎实落实新时代党的组织路线,不断提高党的组织建设规范化、科学化水平。推动党建与学科建设的深度融合,党的全面领导持续深化。

加强组织建设

充分发挥战斗堡垒作用

系党委扎实推进党的系列学习、教育活动,坚持学深悟透、知行结合,全系师生政治信念更加坚定,建设起一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。师生入党积极性不断提高,9名青年教师加入党组织,本科新生首次入党申请率每年均超60%。党支部战斗堡垒作用不断增强,本科生党支部先后获评广东高校“学习型、服务型、创新型党支部”、广东省首批党建工作样板支部;两个支部入选中山大学党建工作样板支部培育单位。党员先锋模范作用发挥充分,新增6位重要人才项目入选者均为中共党员;21名党员获得中山大学“优秀共产党员”“优秀党务工作者”称号。党团班一体化建设成绩突出,2019级哲学团支部获得“2020-2021年度全国高校活力团支部”,本科生志愿者获得“广东省暑期‘三下乡’社会实践活动省级优秀团队”,系团委3次获评中山大学五四红旗团委。

“五育并举”赋特色

育人模式显新章

系党委深入挖掘学科特点,通过“耕读研学”劳动课程,建设“有泥土气息”的第二课堂;通过“德音孔昭”“书以成人”“百年系列展览”等文化展览,激活中华优秀传统文化的育人内核;组织学生参加“马克思主义理论小组”“哲学月”“家乡田野”等活动,加强对学生的思想引领,厚植家国情怀,让学生的成长扎根在祖国大地上。

党建引领

助力乡村振兴

系党委认真贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要指示,通过承接第三方乡村评估项目、专任教师第二党支部与云南省凤庆县马庄村党总支结对共建等,发挥专业优长,以党建引领助力乡村振兴稳步前行。

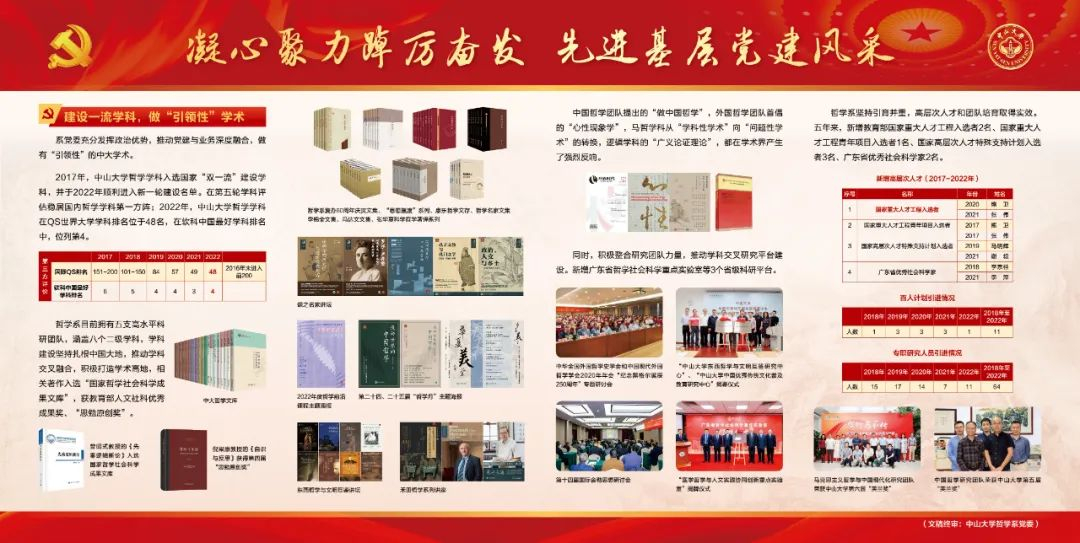

建设一流学科,做“引领性”学术

系党委充分发挥政治优势,推动党建与业务深度融合,做有“引领性”的中大学术。

优化学科布局

高原之上再树高峰

哲学系目前拥有五支高水平科研团队,涵盖八个二级学科,学科建设坚持扎根中国大地,巩固优势学科,推动学科交叉融合,积极打造学术高峰。

马克思主义哲学致力推动从“学科性学术”向“问题性学术”转型,中国哲学以“做中国哲学”为纲领,外国哲学开拓“心性现象学”前沿论域,逻辑学在国际上率先提出和践行逻辑学认知转向的口号,宗教、伦理与美学团队致力于揭示当代中国美好生活的心性与精神条件。重点推进“东西哲学与文明互鉴研究中心”和“医学哲学与人文实践创新实验室”等交叉学科建设。

科学研究屡创佳绩

平台建设取得新突破

科研成果取得新成绩,共获得国家社科基金项目52项,其中重大重点项目15项;发表高水平学术论文710余篇,其中权威刊物论文180余篇;出版著作150余部;获得教育部、广东省人文社科优秀成果奖等18项;入选国家哲学社会科学成果文库1项(《先秦逻辑新论》),获得“思勉原创奖”1项(《自识与反思》)。讲座论坛影响日增,举办讲座论坛700余场,“禾田哲学讲座”“谦之名家讲坛”“东西哲学与文明互鉴讲坛”等在学界产生了重要影响;打造品牌系列著作,出版“中大哲学文库”“谦之论丛”等高水平专著系列,学科品牌效应日益显著。平台建设取得新突破。新增1个广东省哲学社会科学重点实验室,2个广东省社科研究基地。

淬炼师德师能

打造优秀师资队伍

系党委高度重视师德师风建设,积极构建师德师风长效机制,弘扬优秀师德传统。积极引人育人,强化师资队伍建设。

哲学系五年来共引进专任教师15人,专职研究人员64人。成立“教师发展中心”、持续主办“岭南青年哲学沙龙”, 帮助青年教师拓宽学术视野、融入团队,共同发展。造就一批高层次人才,10名专职研究员转聘为副教授,新增广东省优秀社会科学家2名、国家高层次人才特殊支持计划入选者3名、国家重大人才工程青年项目入选者1名、国家重大人才工程入选者2名。

创新人才培养机制,构建综合育人体系

系党委牢记“为党育人、为国育才”使命,坚持社会主义办学方向,贯彻“三全育人”,突出“五育并举”,在培养理念和育人机制方面,实现特色创新。

创新育人机制

育人成果显著

创新性地开拓面向经典与生活世界的“耕读研学”课程,强化五育之间的相互支撑;积极推动美育建设,增设《现代乐教十五讲》等特色课程。第二课堂品牌效应形成,连续25年举办“哲学月”系列活动,“澄心琴社”“知行学社”影响力不断提升,多次获新华社、人民日报、光明日报等中央媒体报道 。

教学改革效果突出

《“经典”与“社会”场域下的创新性哲学人才培养探索》获中山大学第十届教学成果特等奖、广东省教育教学成果一等奖,并获推荐参评国家级教学成果奖;获得教育部首批“新文科”研究与改革实践项目、第二批“新工科”研究与实践项目。2位教授担任“马克思主义理论研究和建设工程”教材首席专家,4位教授为参编者。

人才培养质量提升

立德树人成效显著

学生在各类各级竞赛中获奖80余项,多位本科生获广东省大学生年度人物、广东省优秀学生干部等荣誉;参加美国大学生数模竞赛、全国大学生数学竞赛、全国大学生计算机技能应用大赛等高层次比赛屡获佳绩;研究生获得第十五届“挑战杯”课外学术科技作品竞赛广东省一等奖、全国二等奖;57名毕业生前往中西部地区就业,3名学生光荣入伍。

以专业交叉推动学科交叉

积极探索交叉专业设置,培养兼具深厚学理基础和宽广学科视野的复合型人才。参与PPE专业的论证与申报,获得实质性进展。

智库建设紧扣国家战略,

社会服务凸显文化传承

哲学系党委积极推动学科贡献社会,依托马克思主义哲学与中国现代化研究所、华南农村研究中心开展重大问题研究,相关咨询报告多次获得重要批示。吴重庆教授团队承担的“广州市实施乡村振兴战略第三方评估项目”为广州市委市政府科学决策提供支撑。

1、社会服务文化传承显著。深化与清远江心岛书院等单位深度合作,开设高端国学公益讲座;先后举办 “老讲义百种特展”“百年家书展”“延安文艺讲话文献展”等特色展览,受到党和国家主要领导人高度肯定,已成为我系独有的文化品牌。

2、捐赠基金项目日增。增设“昌盛人才奖励基金”“禾田哲学发展基金”“粉笔哲学发展基金”“树人哲学基金”“77哲学发展基金”等捐赠基金,为我系学科发展、人才培养等提供了有力支持。

凝心聚力,追求卓越!中山大学哲学系党委将以党的二十大精神为指引,强化党建引领,紧抓历史机遇,扎实推进全系各项事业高质量内涵式发展,在新征程上,守正创新,勇毅前行!