中大这个教授竟收藏了90年前的讲义,为的是······

2019 年

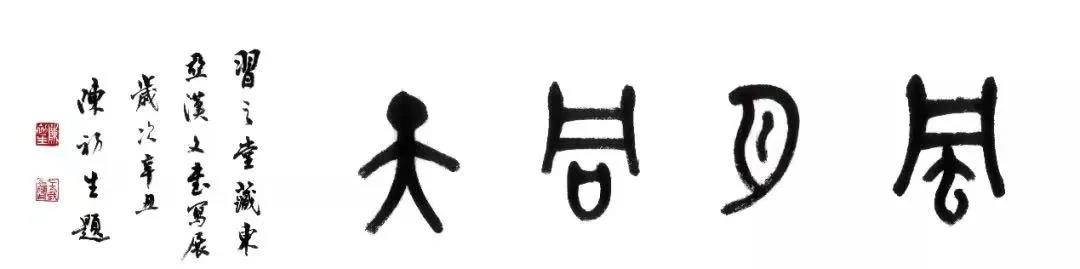

“爝火不息——习之堂藏老讲义百种特展”

2020 年

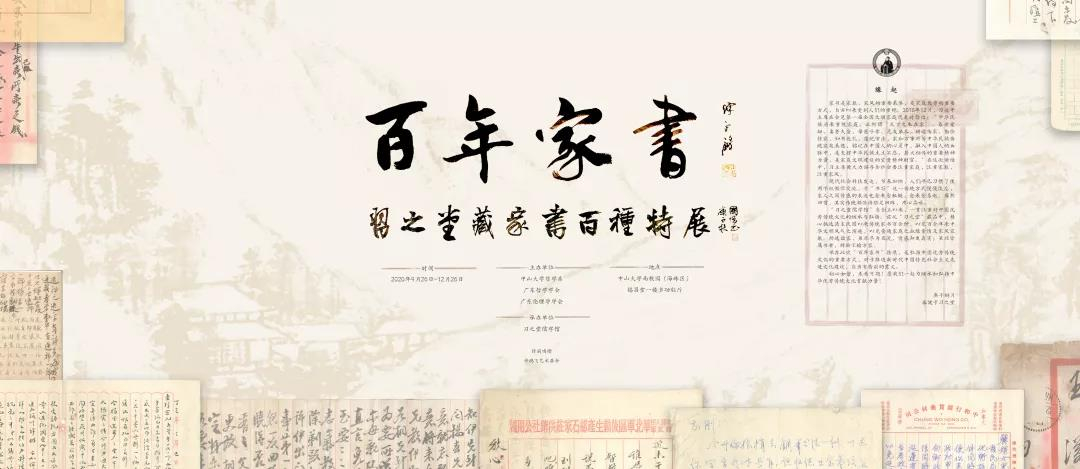

“百年家书——习之堂藏家书百种特展”

2021 年

“百年弦歌——习之堂藏现代乐教文献展”

2014年,周春健老师正式创办了一个家庭式的私人收藏馆——“习之堂儒学馆”,主要收集学人手稿、信札、讲义、笔记等,目前已有藏品3000余种。周春健老师说,他做这些工作,根本目的是“藉展览理解中国”。

习之堂儒学馆内景

“ 爝火不息 ——

习之堂藏老讲义百种特展 ”

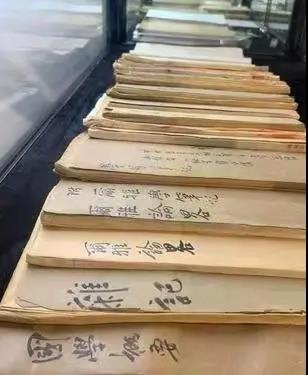

“讲义”一词,本指“讲解经义之书”,后多指教师授课所编教材。周春健老师从馆藏老讲义中精选百种,据其不同类型,分为六类:一是“前代遗珍”,二是“域外拾零”,三是“师者手笔”,四是“生徒钞记”,五是“下庠片羽”,六是“油印撷英”。

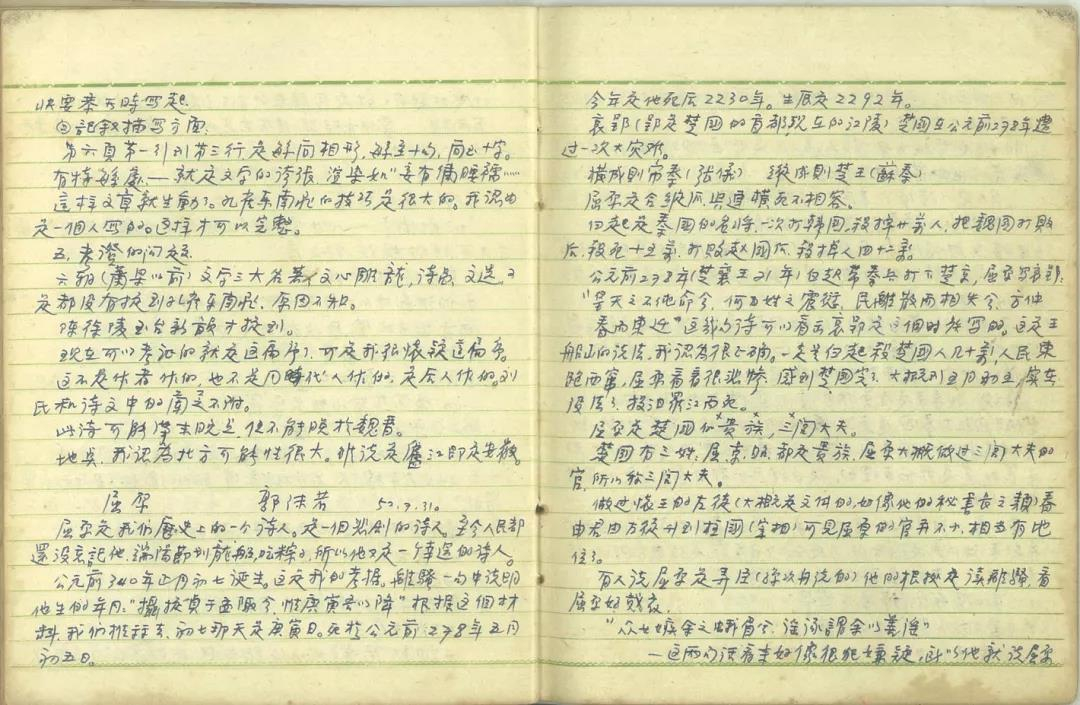

其中有一份上个世纪30年代初刘年规的讲义笔记,已经有90年的历史了,而且内容丰富且珍贵。据了解,周春健老师为拿到这宗手稿,费了不少周折:周老师在一家旧书店看到这批藏品,爱不释手,因店主索价颇高而暂未交割。他始终不忘这些难得资料,得知店主是湖北黄冈人,且对曾贬居黄州的苏轼有很深的感情,特意再次专程前往,向书店老板赠送自己的书法作品苏轼《寒食诗》。周老师的真诚打动了店主,店主最终欣然降价,并赞此宗文献与周老师有缘。

刘年规的讲义笔记

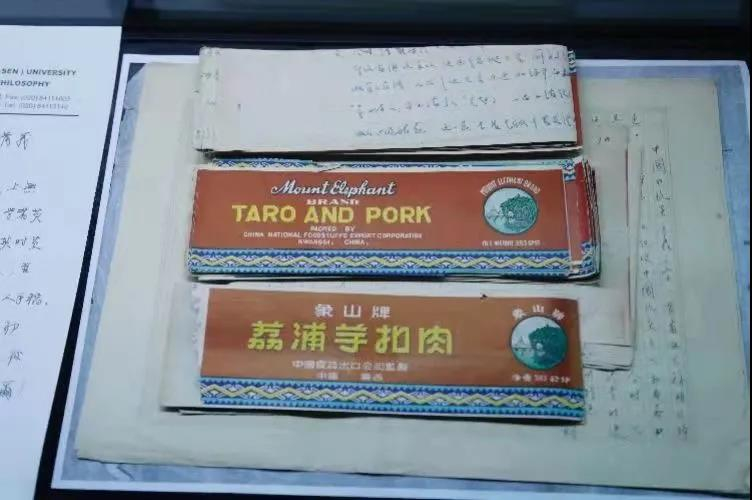

中文系黄天骥教授如今已是鹤发名师, 他于1964年撰写的《桃花扇》讲义也在展览之列。有趣的是,这份讲义撰写在整版的红色“荔浦芋扣肉”商标背面,起初被藏家当作老商标流通,还有被裁成一小条一小条的痕迹,后来才发现背面的字迹或更有文献价值。讲义并无署名,周春健老师几经询问,最后才确认是黄老师的讲义,而作者自己早已忘记了当年的情形。

“‘潜德幽光,爝火不息’,惟愿诸君顺随眼前之流年碎影,感知纸墨书写之温度,品读从前静慢之时光……”

老讲义作为中国优秀传统文化的载体,在弘扬师道、昌明文教、昭彰美德方面将不断发挥重要作用。爝火不息,传之罔极。

“百年讲义”相关展品

“ 家家咸正 ——

习之堂藏家书百种特展”

面对这种社会现象,周春健老师举办了百年家书展,展览主题定为“家家咸正”,试图引导当今社会努力做到“家家咸正”,营造健康向上的家庭文化氛围。

值得注意的是,有一封家书被周老师称为“目前所藏家书中非常特别的一封”。该信写于1937年,是一位名叫麟的师范生给他父亲的家书。由书信原件可知,文字非常拥挤,且分明是两种笔迹,其实是两封信叠合在一块。先是在外求学的儿子写信给父亲报告入学情况,其父收到信后,又用毛笔在信件四周空白处作了批注。为什么会选用“批注”的方式来回信呢?因为其父认为儿子写字不规范,难以辨认,故而用此特别方式。周老师认为,由此信可以看到这位“较真”的父亲对儿子教导之严厉,也体现了父亲的善于因材施教。

周春健老师以自身的家庭教育为例,讲述父亲当年几封书信对他学习、成长所起的重要作用。还提到他在女儿初三时特地将她提到的唐诗宋词抄写成书法作品赠予她,以此讲解并启发其学习古诗词的兴趣。周老师传承下了一种很好的家庭教育方式。

百种家书,厘为五类:一是“父兮生我,母兮鞠我”,二是“凡今之人,莫如兄弟”,三是“君子之道,造端夫妇”,四是“立身行道,家奉严君”,五是“先严手泽,躬行传承”,其中收录了周春健老师父亲当年与他的书信以及后来他与小女的书信数通,足以见一家三代家庭文化之传承。

“ 百年弦歌 ——

习之堂藏现代乐教文献展 ”

乐由中出,声与政通,音乐在政治、伦理、道德、情感乃至信仰诸方面,都发挥了重要教化作用。情深文明,乐者合同,乐教又是人文化成的终极形态, 故孔子曰:“兴于诗,立于礼,成于乐。”从古典乐教到现代乐教,其内在精神实一脉而相承。

然而随着现代化进程之突飞猛进,无论中西,乐教传统都受到强烈冲击,现代乐教逐渐呈现出功利化、世俗化、技术化的趋向。

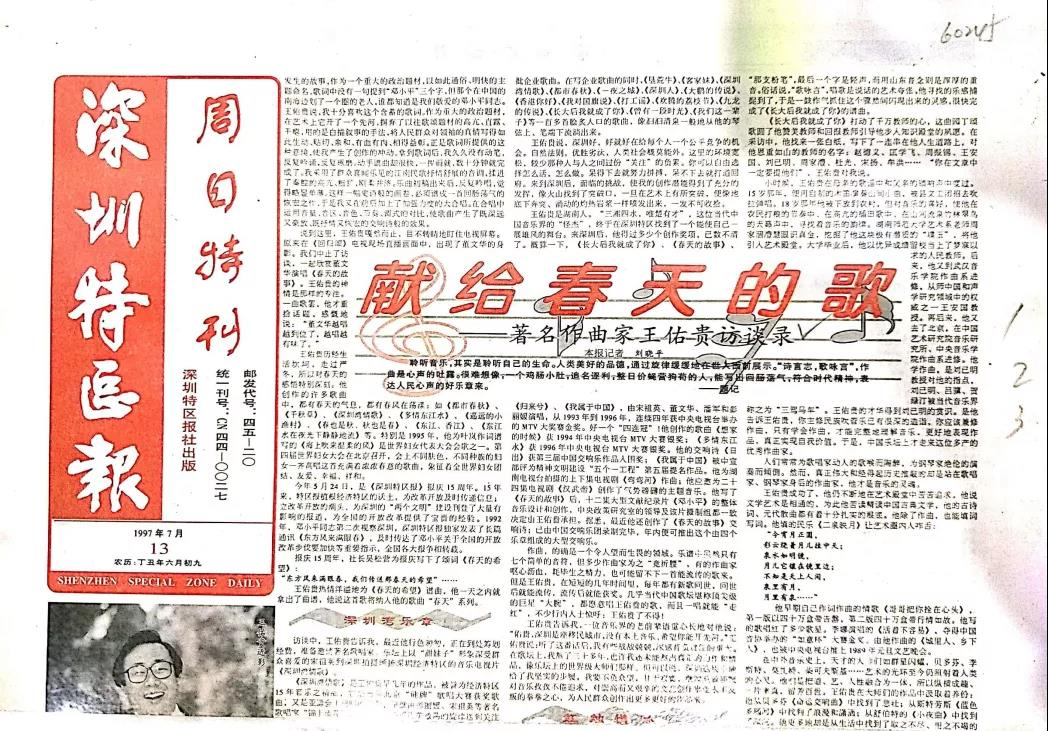

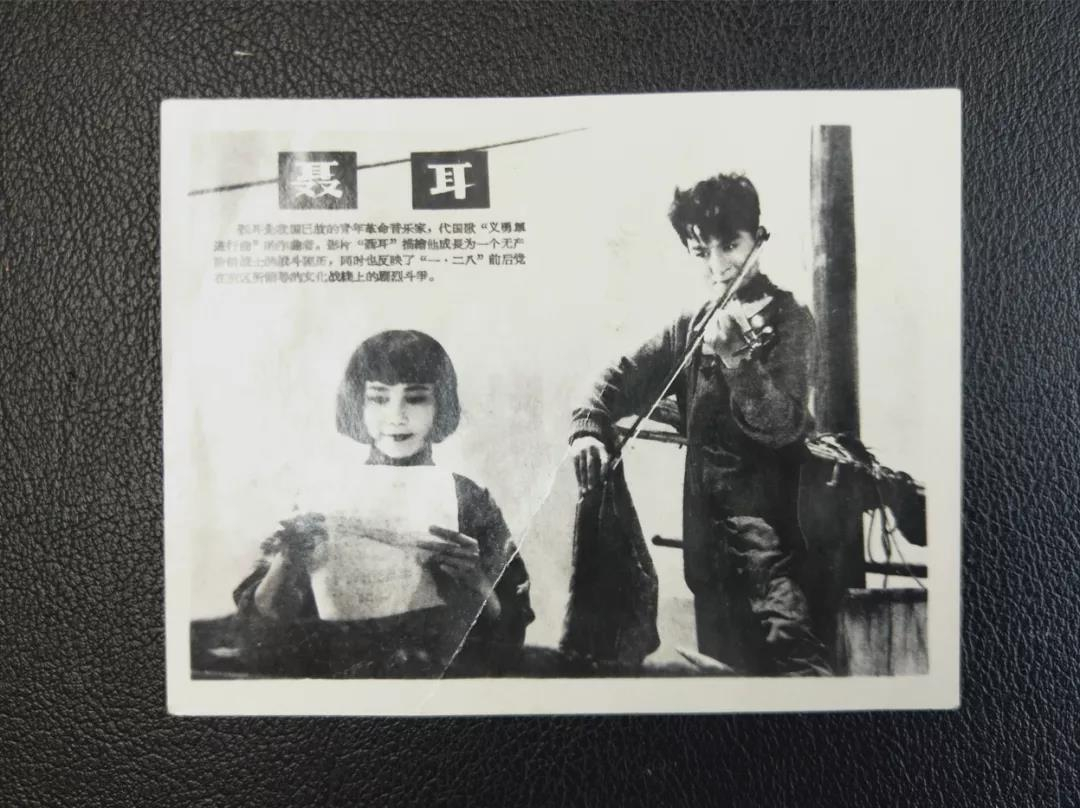

面对这一现状,“习之堂”收集和整理了现代乐教文献达数百种。择其要者厘为五类:一是“声与政通”,二是“歌者无疆”,三是“情深文明”,四是“岭南春早”,五是“父亲的歌”。其中展出多件珍贵藏品:中国第一部新歌剧《白毛女》、冼星海在抗战背景下谱写的《黄河大合唱》曲谱以及建国15周年之际在人民大会堂首演、周恩来总理亲任总导演的《东方红》大型音乐舞蹈史诗演出剧照等。

周春健老师回忆,上世纪七八十年代,父亲在山东阳信老家,曾经在文艺宣传队工作过,经常在家中用二胡演奏《绣金匾》《二泉映月》《良宵》等名曲,教村里的年轻人唱样板戏。“耳濡目染,我从小喜欢唱歌,并且在大学期间获得过‘校园十大歌手’。直到今天,我仍然爱听爱唱一些经典老歌。”

从在广州大剧院举办“现代乐教漫谈”讲座,到建党100周年即将到来之际,奔赴两地给中山大学附属小学小朋友们教唱爱国歌曲,上了一堂“特殊的音乐课”,周春健老师说:“通过讲唱《松花江上》、《红星照我去战斗》、《你是灯塔》等经典歌曲,既能领会歌声里的党史,也能培养小学生爱国爱党的情怀。”“习之堂”乐教传扬,弦歌永不辍。

“百年弦歌”相关展品

从“古雅”到“怀古”,从“传统”到“现代”

“习之堂”的创办,非仅是周春健老师对于“古物”的爱好

更在于一种“怀古”情怀的哲学追寻

习之堂系列展览

已经成为哲学系卓有成效的第二课堂

在培养学生家国情怀方面发挥了重要作用

一直以来,哲学系对习之堂大力扶持

不仅提供展览场所,还提供经费支持

未来,周春健老师还将举行

“中大先生”——习之堂藏中山大学教师手札特展

“雕刻时光”——习之堂藏木刻雕板特展

“师说”——习之堂藏教育文献特展等

“藉展览理解中国”

也可以更好地将弘扬传统文化与培育时代新人联系起来

真正落实“立德树人”的根本教育任务

切实推进“五育并举”

培养德智体美劳全面发展的

社会主义建设者和接班人