哲学系两门课程入选国家级一流本科课程

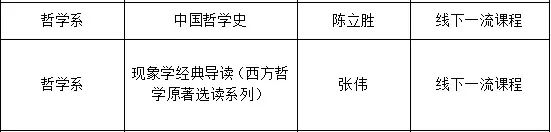

近日,教育部公示了第二批国家级一流本科课程认定结果。哲学系有2门课程入选线下一流课程,它们分别是《中国哲学史》《现象学经典导读》。

01

《中国哲学史》

获奖类别

第二批国家级一流本科课程线下一流课程

课程负责人

陈立胜教授

课程团队

陈少明教授、陈立胜教授、

张永义教授、杨海文教授、张卫红教授、

刘伟副教授、赖区平副教授、李长春副教授

课程负责人简介

陈立胜,中山大学哲学系教授、博士生导师,哲学系中国哲学学科负责人。兼任中山大学禅宗与中国文化研究院院长、中山大学学术委员会人文社科学术分委员会副主任委员、中山大学人文高等研究院学术委员、福建江夏学院讲座教授、中国哲学史学会常务理事等。曾先后担任纽约大学、哈佛大学、台湾大学、香港中文大学、北京大学、澳门大学访问学者。

主要研究领域为儒家哲学与儒家修身学。著有《从“修身”到“工夫”:儒家内圣学的开显与转折》、《入圣之机:王阳明致良知工夫论研究》、《宋明理学中的“身体”与“诠释”之维》、《王阳明万物一体论:从身—体的立场看》、《自我与世界:以问题为中心的现象学运动研究》等。

/ 课程简介/

中国哲学史是哲学系核心基础课程之一。中山大学的中国哲学史课程具有悠久的历史和深厚的积淀。前辈学者李锦全先生、冯达文先生都曾长期担任该课程的教学工作,并与武汉大学等兄弟院校联合编写课程教材,他们的教学实践和教材编写在国内外具有广泛影响。在陈少明、陈立胜老师带领下,中国哲学史课程形成了实力雄厚的教学团队和独特的教学风格。中大哲学系于2018年度开始将其作为哲学专业品牌建设课程之一,进行大班教学小班讨论的教改试点。教改旨在突破传统的哲学史教学模式,探索一套适合哲学学科特质,既有中国大学特色,又与国际化相适应的教学方法。经过三年多的努力,本课程教改取得了较为理想的效果。

教改的主要的创新之处,是将中哲史课程划分为两个部分,三分之二的课时用于讲授课教学,三分之一的课时用于讨论课教学。通过大幅度增加研讨课比重,使学生由单纯的接受性学习转变为研究性学习,增强学生由已知领域向未知领域拓展的能力;推进中哲史教学由“线索梳理式”向“问题研讨式”的转变,由“单一讲授型”向“讲研结合型”的转变。将“教材主导学生知识体系的建构”转变为“通过研究性阅读和批判性思考完成的知识体系建构”。

研讨课使得学生不仅能够有机会直接面对重要哲学文本,认真严肃的思考哲学议题,更能够提升学生从整体上把握文本,精读细读文本的能力,并学习尝试处理文本中富有争议的问题,切实提高学生的哲学素养。研讨课不仅增强了学生研读原典的能力,也培养了学生的问题意识,强化了学生的思辨能力和反思精神。此外,也充分调动和激发了学生对中国哲学的学习兴趣与热情。

推进哲学专业基础课教改,是中国大学哲学教育发展的客观需要,也是目前通识教育日益深化对专业哲学教育提出的新要求。以往的中国哲学史教学,只强调知识的传授,而不重视逻辑思维能力的培养,只注重知识体系的完整性,而缺乏针对特定问题进行哲学讨论的专业性。而中哲史作为中国大学哲学系的支柱课程之一,其课程教学的成败决定学生的学习取向,也深刻影响此后其他课程的教学效果。随着通识教育的发展,大学本科阶段如何更好地实施中西哲学史教学,将哲学研究的成果转化为优质的教育资源,同时又能吸引有志于哲学的青年学生投身哲学研究,这将成为摆在我们面前的严峻课题。中山大学《中国哲学史》教学团队将直面挑战,勇于探索,力争走出一条哲学史教学的新路。

(李长春撰写)

02

《现象学经典导读》

获奖类别

第二批国家级一流本科课程线下一流课程

课程负责人

张伟教授

课程团队

方向红教授、朱刚教授、

梁家荣教授和黄子明副研究员

课程负责人简介

张伟,中山大学哲学系教授、博士生导师,中山大学哲学系系主任、中山大学马克思主义哲学与中国现代化研究所所长,兼任中国现象学专业委员会理事长。主要研究方向为现象学、伦理学和欧陆哲学。出版有中、德、英文著作6部,在《中国社会科学》《哲学研究》等刊物发表论文多篇。承担中央马工程《西方哲学史》(第二版)修订工作,主编“中山大学哲学精品教程”系列。曾获教育部人文社科优秀成果奖三等奖、广东省教育教学成果奖一等奖。代表性著作有:《质料先天与人格生成:对舍勒现象学的质料价值伦理学的重构》《情感的语法:舍勒思想引论》Schelers Personalismus im Spiegel von Anderen、Scheler’s Socratism. The New Perspective of His Phenomenological Ethics等。

/ 课程简介/

“现象学经典导读”课是中山大学哲学系的“西方哲学原著选读”系列专业选修课程之一,主要面向本科大三学生开设,旨在引导学生研读现象学主要代表人物的最经典的原著,让学生理解现象学分析在认识论、伦理学、存在论和美学等不同领域的方法特征和丰富成果。

现象学是现代西方哲学中最重要的思潮之一,不仅深刻地改变了哲学发展的方向,而且被哲学以外的多个学科广泛地吸收为其研究方法,对整个现代学术的发展作出了重要贡献。本课程选取胡塞尔的《现象学的观念》、舍勒的《爱的秩序》、海德格尔的《存在与时间》导论部分,以及梅洛-庞蒂的《眼与心》作为教学和研读的文本。这些文本在现象学发展史中具有重要影响力和价值,并分别代表了现象学在认识论、伦理学、存在论和美学四个不同哲学领域的开拓性成果。课程旨在通过上述文本让学生对四位重要的现象学家和四个经典的现象学原著文本有所熟悉,同时更真切地体会现象学的方法在哲学不同领域中所带来的新成果。

本课程教学团队成员皆是国内知名、有突出贡献的中青年现象学学者,承担多项国家社科基金重大和重点研究课题,同时,中山大学现象学文献与研究中心丰富的文献和原著手稿馆藏也为学生的扩展阅读和主题讨论提供有力的帮助。课程采取文本精读、要点讲授与专题研讨相结合的教学方法。自开设以来,广受学生好评。参加课程的学生中已有多人保送或考取国内外著名高校的哲学系继续深造。课程团队正以本课程的教学活动为基础,编写《现象学教程》等教材。