岭南青年哲学沙龙回顾|欧星洋:如何理解知觉经验的准确条件——非命题性、意向性、可错性和以‘预期’为核心的解释进路

2023年2月24日下午三点,中山大学哲学系岭南青年哲学沙龙(2月第一场)在线上举行。本次沙龙的主题是“如何理解知觉经验的准确条件——非命题性、意向性、可错性和以‘预期’为核心的解释进路”。主讲人为中山大学哲学系博士后欧星洋博士,哲学系伍素博士、卢俊豪博士、深圳大学哲学系郑宇健教授等其他多名师生参加了本次沙龙,针对报告进行评论,并围绕报告所涉及的问题展开讨论。

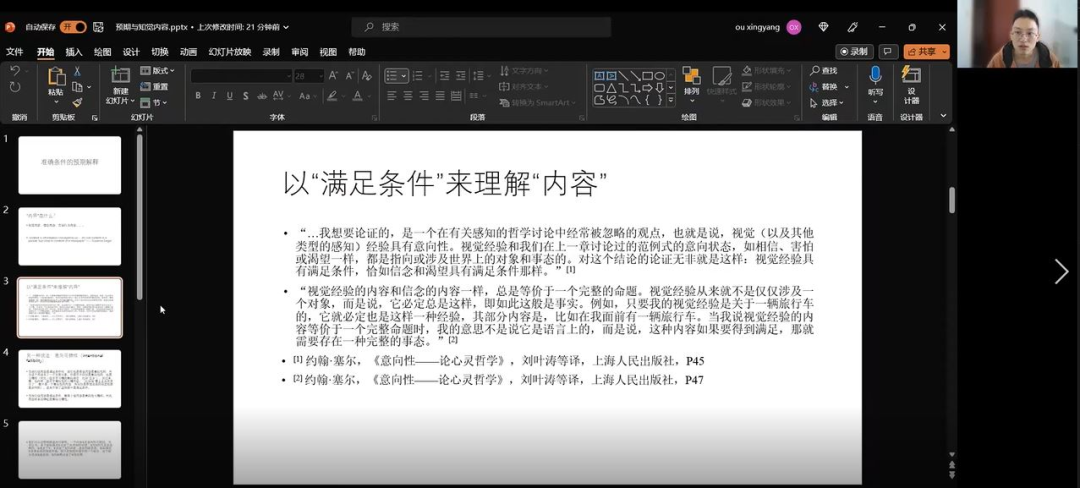

欧星洋博士的报告所涉及的是知觉哲学领域中的一个重要问题:是否存在非语义的知觉内容?在报告的开场,欧博士试图对什么是“内容”进行界定,从塞尔对于“内容”所做的满足条件的界定,从中引申出内容的核心属性——意向可错性。这个界定是报告人结论的重要铺垫。

报告所关心的一个重要的哲学争论围绕知觉内容论展开,知觉内容论的支持者认为知觉经验有知觉内容,而反对者认为知觉经验没有知觉内容,知觉经验只是现象性呈现,所谓的知觉内容应该是知觉所引起的知觉判断的内容。按照报告人的分析,反对者以语义性来理解知觉内容,而支持者倾向于接纳现象性的知觉内容。如果要为知觉内容论辩护,应对反对者的质疑,那么就应该指示出现象性的、非语义的知觉内容的可能性。

接下来报告人简短地回顾了知觉内容论对于现象性的、非语义的知觉内容的论述。报告人认为这些论述只是关于知觉经验的现象属性——例如被许多知觉哲学家提及的细粒性的颜色感知,但是并没有论述这种现象属性如何是意向可错的,也就是说在这些论述中都不包含现象属性如何符合塞尔的满足条件界定的说明。报告人认为这种说明对于知觉内容论而言是必须的。

另一方面,报告人也考虑了一个语义内容无法解释知觉经验的意向可错性的情况。设想在一个VR环境中观察一个VR小球,对于一个处在这个处境中的观察者而言,存在着这样的可能性,也即知觉判断与知觉经验的意向可错性不一致的情况,在这种情况下我们就不能依赖于知觉判断的意向可错性来解释经验的意向可错性。报告人提议将知觉经验的内容理解为预期内容,基于两点考虑,一是预期是意向可错的,二是预期的意向可错性可以借由行为的意向可错性得到解释,而预期可以是行为的依据。

针对报告内容,在场的一些老师和同学提出了具体且富有建设性的问题,报告人对这些问题进行了回应。