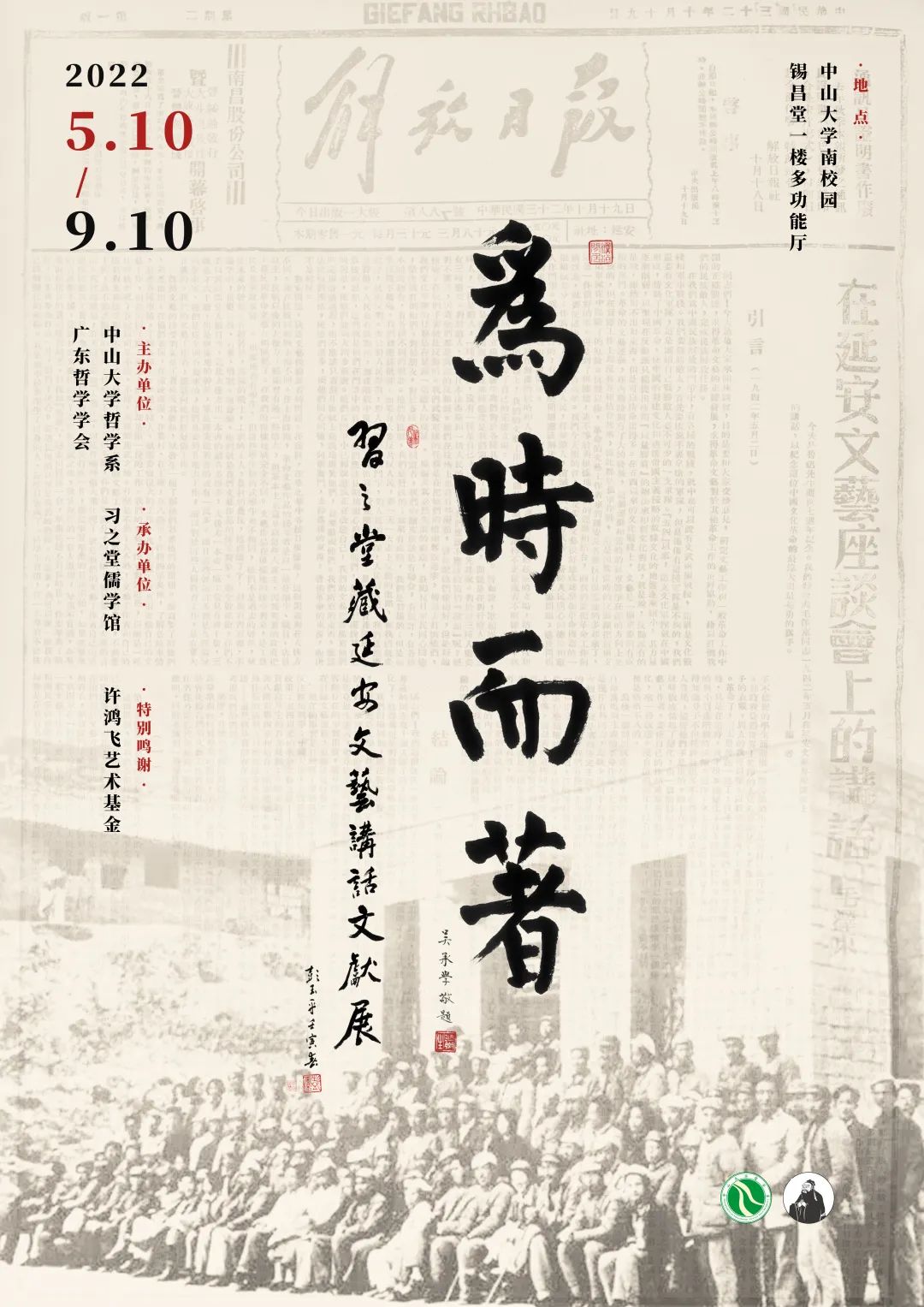

“为时而著”——习之堂藏延安文艺讲话文献展正式对外开放

“为时而著”——习之堂藏延安文艺讲话文献展

前 言

宝塔山高,延河水长……

1942年5月2日至23日,在延安杨家岭中央办公厅会议室里,毛泽东同志邀集延安文艺工作者百余人,召开专题文艺座谈会,深入讨论文艺为群众和如何为群众的问题。讲话全文,首刊于1943年10月19日的《解放日报》,是为中国马克思主义文艺理论的鸿篇巨制——《在延安文艺座谈会上的讲话》。

《讲话》联系“五四”以来尤其是中国共产党成立以来革命文艺运动的基本经验,从马克思主义的理论高度,系统回应和解答了延安文艺界存在的各种矛盾和问题,强调党的文艺工作者必须从根本上解决立场问题、态度问题,指明了革命文艺为人民群众首先是为工农兵服务的根本方向。《讲话》是中国共产党作为一个革命政党对自身文艺工作首次作出的全面系统论述,提出了诸多重要理论命题,对当时及后来的文艺工作及革命工作,具有持久的指导意义。

《讲话》不仅是文化的,也是哲学的。《讲话》“不仅是解决文艺观、文化观的材料,也是解决人生观、方法论的材料”,《讲话》极大地改造了人们的世界观。《讲话》认为现时的中国革命与“五四”之前属于两个不同时代,创造性地提出“普遍的启蒙运动”,开创了一种新的革命的教育哲学。

《讲话》不仅是文艺的,也是政治的。《讲话》将文艺看成是整个革命工作的有机组成部分,认为革命文艺是革命事业的“齿轮和螺丝钉”,召开此次文艺座谈会的目的,也正是“研究文艺工作和一般革命工作的关系,求得革命文艺的正确发展,求得革命文艺对其他革命工作的更好的协助,借以打倒我们民族的敌人,完成民族解放的任务”。

《讲话》不仅是中国的,也是世界的。一方面,中国其时正在进行的抗日战争,本身即是世界反法西斯战争的重要战场,“中国革命是世界革命的伟大的一部分”;另一方面,《讲话》发表之后,也在很大程度上鼓舞和推动了诸多第三世界国家尤其是亚非国家争取独立解放的革命进程。

“文变染乎世情,兴废系乎时序”,文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。《讲话》是应运而生的产物,是中国化马克思主义的必然步骤。虽然时代或有不同,但《讲话》提出的文艺与人民、文艺与政治、文艺批评标准等重大论题,始终是中国文艺发展最核心的问题。

2014年10月15日,习近平总书记在京发表《在文艺工作座谈会上的讲话》,对在新的历史条件下开创文艺工作新局面作出全面部署,针对近年来文艺领域出现的不良倾向提出批评,体现了党对文艺工作的新思想、新判断、新要求,把中国马克思主义文艺理论提升到新的高度,也是对《在延安文艺座谈会上的讲话》优良传统的继承与推进。

2022年,适值《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年,“习之堂”董理相关藏品数十种,其中既有稀见中外版本,又有珍贵档案资料,试图通过专题展览的方式,为促进中国文艺之繁荣发展,略尽绵薄之力。

“潮平两岸阔,风正一帆悬”。伟大事业需要伟大精神,伟大精神需要伟大作品。扎根大地,为时而著,我们热切期盼我们的文艺工作,能够坚守人民立场,打造文艺精品,展现中国气派,弘扬华夏美学。在呼唤民族复兴的伟大历史时刻,让我们立足新时代,“一起向未来”!

2022年5月2日