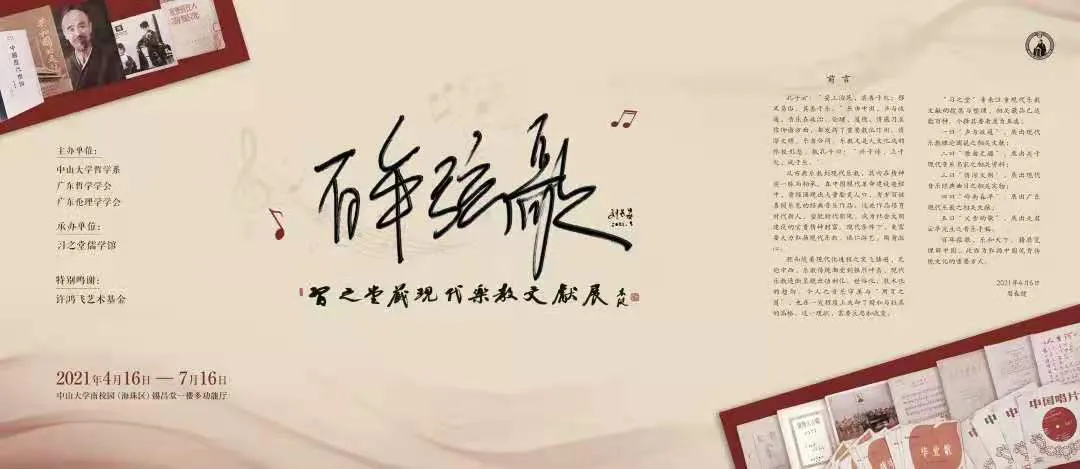

党史学习教育 | 百年弦歌,余韵绕梁 ——周春健教授为哲学系研究生第二党支部讲授主题党课

6月17日下午,周春健教授在锡昌堂202室为哲学系研究生第二党支部的几十名学生党员讲授了一堂题为“百年弦歌——现代乐教漫谈”专题党课。周春健教授从中国近现代史的视角,梳理分析现代乐教的特质,鼓励同学们关注古今乐教传统,提升审美能力。本次党课结合党史学习教育展开,学校党委组织部专职组织员万海峰老师受邀出席。

讲座伊始,周春健教授解读了“百年”与“弦歌”两个关键词的深刻含义。“百年”不是一个狭义的时段概念,而在整体上指称近现代中国。本次党课即是从乐教的视野来观察在这样一个宏阔背景中,尤其在中国共产党的英明领导下,中国发生的巨大变化。“弦歌”一词本身即包含教化的含义。“教化”不同于“美育”,其侧重点不仅在于艺术性,更在于表达某种政治意涵。需要注意,以《礼记·乐记》为代表的古典乐教始终与政教密切相连,旨在移风易俗,陶身淑心。因此,关注现代乐教,应该认识到中国共产党在百年间推行乐教与革命实践之间的内在关联,以及乐教在现代革命建设中发挥的重要作用。同时,还应该意识到古今中西在乐教问题上相互贯通,我们应该找到古典乐教和现代乐教之间一脉相承的精神实质,对古今乐教做出一以贯之的理解。

周春健教授强调,考察现代乐教需要注意两个历史背景,一是“三千年未有之大变局”,二是“世界百年未有之大变局”。回顾百年,可以明显感受到“科学”观念对于现代乐教的巨大影响,科学成为评价音乐的主要标准。近代中国在经济救亡和文化救亡之外,还曾经有过声势浩大的“音乐救亡”,音乐同样积极参与到探索近代中国道路的进程之中。周春健教授提醒同学们,还须留意当下的音乐作品和文艺汇演,关注新时期的“制礼作乐”。

随后,周春健教授参考党史发展的阶段,把中国现代乐教的发展历程划分为“觉醒年代(清末民初)”“革命年代(1921—1949)”“建设年代(1949—1978)”“改开年代(1978—2012)”和“新时代(2012年至今)”等五个时代,依次考察每个时代的乐教所包含的观念及其所发挥的作用,着重考察中国共产党对于音乐发展所起到的重要作用。其中,“觉醒年代”恰逢中国共产党的启蒙期,在时代的大变局下,此时的音乐创作普遍向日本和西洋学习,以科学观念和西乐标准来改造旧乐,出现了音乐改良的实践,产生了以《送别》为代表的“学堂乐歌”,对后世影响深远。“革命年代”处于抗日战争时期,在民族革命的背景下发生了“新音乐运动”,也诞生了黎锦晖《毛毛雨》等流行音乐。周春健教授着重解读了《在延安文艺座谈会上的讲话》的文艺思想,强调中国共产党领导下的革命使得文艺创作风气为之一变。《讲话》提倡的“普遍的启蒙运动”要求文艺为工农大众服务,使教化深入民众,从吴伯箫《歌声》一文可见延安时期乐教的巨大成功。“建设年代”历经新中国的建立、社会主义改造的完成和社会主义的曲折发展时期,发表于1964年的《革命的歌舞,革命的人》提出以革命音乐塑造新人的乐教思想。此时的音乐以高快硬响为特点,以群众歌曲为特色,产生了《东方红》大型音乐舞蹈史诗等经典作品。接下来,周春健教授回顾了改革开放时期流行音乐的创作和经典作品,指出此时的音乐既延续了群众歌曲的路线,也受到港台音乐风格的影响,并出现了关于“气声唱法”的争论,产生了《乡恋》等以轻柔为特点的抒情歌曲,以及摇滚、校园歌曲等新的类型,极大地丰富了中国人的精神生活。进入新时代,我们经历着百年未有之大变局,进一步坚定文化自信,构建人类命运共同体,追求德智体美劳全面发展。此时的音乐抱有更加开放的心态,具有世界的胸怀,其中的优秀作品将现代与传统相交融,依然延续着乐教的品质。

在讲述过程中,周春健教授不仅带领大家一起品鉴了《教我如何不想她》《毛毛雨》《再一次出发》三首现代音乐史上的经典曲目,而且还亲身示范演唱了《乡恋》《松花江上》的部分乐段。周春健教授结合经典作品和音乐理论,提醒同学们意识到时下部分流行音乐在一定程度上丧失了传统乐教的品格,应该对这一现状有所反思,做到既不排斥流行音乐,也重新拾回“用耳之道”,培养更为全面的审美能力。同学们纷纷表示,在周春健教授生动的讲述中,更加深刻地理解了近现代经典音乐的魅力,加深了文化认同。

“声音之道,与政通矣”。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,广大青年学子不仅需要在欣赏经典曲目中收获愉悦的心灵体验,提升审美水平,更应该体会并把握时代律动,自觉增强学养,努力在中华文明史的深厚土壤上激活乐教传统和政教传统,为中华民族的伟大复兴贡献激情与智慧。

文稿:郭羽楠