书讯|《罗克汀文集》出版

罗克汀文集

前言

罗克汀,原名邓焯华,广东省番禺县雅瑶村人,1921年10月20日(农历)出生于广州一中医世家。父亲邓鹤芝(1879—1964)乃广东伤寒派名医,曾在广州大市街设致和堂医馆,历任广州普仁善堂医务主任、光汉中医专科学校、广东中医学院教授,有《方剂学讲义》等数种医著传世,颇为中医界推重。在父亲的影响下,罗克汀先生从小就养成了喜欢读书的习惯,视读书为生活一大乐趣。1938年底广州陷于日军之前,他随家迁至曲江,越级报考广东省立文理学院(原广东省立勷勤大学教育学院),以优异成绩进入该校社会教育系。在校期间,罗克汀在张栗原教授、郭大力教授指导下,研究哲学和政治经济学,并对自然辩证法产生了浓厚兴趣,为此他又苦读数学与理论物理学,在1941年他即从自然辩证法立场撰写了《数学史的考察》一文,并首次以“克汀”笔名刊发在《群众》(1942年第七卷22期)上面,当时他还是大学二年级的学生。

1943年大学毕业后,罗克汀先生辗转来到桂林,在中国农村经济研究会工作,并参加了桂林文化界抗战工作队的工作,同时他还在广州大学讲授经济学。在桂期间,他孜孜耕耘于自然辩证法研究领域,在一年内写成《科学新论》一书初稿,后来经过修改补充,分为两书即《自然科学讲话》《自然哲学概论》出版。

1944年,罗克汀先生从桂林经贵阳抵重庆,任教于陶行知主持的育才学校社会科学组,并在何其芳先生推荐下在社会大学讲授哲学。在渝期间,他发表了一系列文章,介绍马克思主义哲学,时有“南罗(克汀)北艾(艾奇)”之称。侯外庐先生主动邀约罗克汀先生,一起合作著成《新哲学教程》一书。1946年,罗克汀先生被聘为重庆西南学院哲学系教授,年仅25岁。由于罗克汀先生积极参与民主运动、介绍马克思主义哲学思想,1947年6月1日遂被重庆当局缉捕入狱,关在重庆“中美合作所”渣滓洞监狱达两年之久。1949年,时任民盟主席的张澜先生向主持西南军政大计的张群提名释放包括罗克汀先生在内被关押的二十一名文化界名流,在梁漱溟与范朴斋的奔走与斡旋下,罗克汀先生遂于1949年3月31日得以获释出狱。

1949年5月20日,罗克汀先生脱险抵达香港,在香港南方学院担任教授,并在杜国庠先生担任主编的《大公报》副刊《思想与生活》及《文汇报》副刊《学术思潮》上撰写文章。后来杜国庠赴京参加新政协,罗克汀先生便担任了这两个副刊的主编工作。

1950年1月,罗克汀先生携家眷从香港返回广州,担任南方大学教授兼第一研究室主任,研究室的任务是为华南地区培养马克思主义哲学的理论工作者,罗克汀先生采用自由讨论班(席明纳)的形式教学,深受学生的欢迎。

1953年1月罗克汀先生被调到中山大学,担任哲学教授和哲学研究室主任,讲授辩证唯物主义,并从事这方面的研究工作。由于他在讲课与论著中大量运用自然科学的最新成果来论证和补充辩证唯物主义的基本原理,因而在反右斗争中被认为是“忽视”阶级斗争,遂被打成右派,并被剥夺了参加辩证唯物主义教学工作的权利。

直到1960年,罗克汀先生才得以恢复教学工作,改教欧洲哲学史和现代西方哲学。也就在这个时期,罗克汀先生决定将自己的研究领域集中于现代西方哲学、尤其是现象学。现象学对他来说,完全是一个陌生的领域。为此,他搜集了大量的研究资料,在教学之余,全副精力都用在阅读现象学文献。经过近二十年的积累,他的研究成果才陆续问世。在1979年召开的第一届现代外国哲学研讨会上,罗克汀宣读了他的现象学研究论文,引起了与会者对现象学的重视。他在1980年《哲学研究》第3期上所刊发的《胡塞尔现象学是对现代自然科学的反动》一文,是大陆学术界自1964年以后首次发表的关于现象学的文字。而《现象学理论体系剖析》、《从现象学到存在主义》两书则分别是是国内学术界研究胡塞尔现象学与现象学运动最早的专著。

1996年4月3日,罗克汀先生因病于广州逝世,享年75岁。

罗克汀先生的一生体现了现代中国知识分子的命运,其著述都带有鲜活的时代气息。

他在学生时期即关注当时的社会思潮。抗战时期,日本学者秋泽修二出版《东洋哲学史》《支那社会构成》两书,宣称中国社会的“停滞性”是马克思所说的亚细亚社会形态的一种体现,为当时的日本侵华战争提供意识形态上的论证。罗克汀即在《群众周刊》(1943年第八卷)上发表《论中国社会发展阻滞的原因》一文加以驳斥。1946年李公朴先生遇刺身亡,罗克汀先生特撰《学习李公朴先生》一文谴责专制暴行,并与重庆界文化名人社会大学留渝教授邓初民、何其芳、张有渔等人发出公开唁电慰问李公朴夫人张曼筠女士。同年,陶行知去世,罗克汀先生又发表《陶行知的哲学思想》,对陶行知的思想进行了高度肯定。亦在同一年,《希望》第1期第1辑刊发舒芜的《论主观》一文,对客观主义表示质疑,这与延安同时期的反对主观主义调子不合,故引起左翼上层的强烈反响,周恩来、胡乔木、茅盾、蔡仪、胡风在座谈会上都纷纷批判舒芜的主观主义,罗克汀先生在《萌芽》1946年7月5日第1期即发表《还有待于辛勤的创造》一文,专门批评舒芜的观点。他对冯友兰、费孝通、张申府的批评(《关于冯友兰底知行论》《“论武器”质疑》《谈谈青年对形式逻辑应有的态度》)都反映了当时左翼知识分子的立场。罗克汀先生这一时期的论战性文字很多,都是刊发在共产党所支持的报刊上面(如《群众周刊》《民主与科学》《思想与生活》《青年知识》《萌芽》《科学与生活》《唯民周刊》《新华日报》)。

1951年,罗克汀先生担任南方大学第四部(政治研究院)副主任,实际主持政治研究院的日常工作。该院负责培训、“改造”国民党时代的广东军政要员、大学知识分子,原北京大学教授、《性史》作者张竞生博士即是其中的一名学员。在负责“改造”的青年班干部的眼中,张竞生博士是不愿意“配合”的典型,他们决心以“尖锐批评”的方式攻破这个“顽固堡垒”,罗先生则坚持热情相待、循循善诱的原则,及时纠正了“教育”过程之中出现的粗暴现象。

在五十年代批判胡适运动之中,罗克汀先生先后发表了《论胡适底实用主义的“真理论”之反动本质》《批判胡适的所谓“科学试验室的态度”与“历史的态度”》《什么是“世界主义”》(《光明日报》1955年1月11日,《南方日报》,1955年2月5日,《光明日报》,1955年5月22日,三文分别收入当年的北京三联书店《胡适思想批判》第2—4辑中)、《反对胡适对于自然科学的歪曲和危害——从天文学及非欧几何学的例子考察》(《中山大学学报》1955年第3期)等系列文章。

另外,他还为当时如火如荼的农业合作化运动撰写了《论关于农业合作化问题中的本质与主流范畴》一书。

可以说,他一直努力在跟上时代的步伐,但时代的步伐也转得太快了,一向以左翼自居的他最终被打成了右派,他的哲学系同事在《理论与实践》上发表了《批判右派分子罗克汀在哲学教学工作中的修正主义观点》,后来这位同事在八十年代还将此论文作为申请教授职位的科研成果!

罗克汀先生的学术研究大致可以分为两个时期、三个领域。一是1949年前的自然辩证法研究与马克思主义哲学研究,一是1979年以后的现代西方哲学研究,尤其是现象学研究。

罗克汀早期《自然科学讲话》一书共十章,依次讨论了科学的定义、科学与社会生活之关系、科学与哲学之关系、科学的分类、自然科学与社会科学之关系、自然科学的对象、科学发生与发展进程、现代科学对形而上学之反驳、学习科学应有之态度、五四启蒙运动与科学思想之关系等十大问题,所论内容涉及科学哲学、科学社会学、科学史、自然哲学等领域。与后来的程式化的“自然辩证法”著作相比,所论内容要活泛、丰富得多。《自然科学概论》,全书共分三编。第一编“当做科学底总方法论看的唯物辩证法”,该编分别论述了辩证唯物论与自然科学的关系、科学的宇宙论、唯物辩证法的核心法则与派生法则等诸问题;第二编“科学理论诸问题”,该编对科学研究的对象和内容、科学的历史性质和任务、空间和时间以及科学的危机进行了深入的讨论;第三编“科学史论研究举例”,该编结合自然科学史的具体案例,论证了辩证唯物论与自然科学的关系。罗克汀先生的这两部关于自然科学的著作系统地论述了自然科学发生、发展的历史,论述了科学方法论的本质,是国内较早的自然辩证法论著,在学术史上具有开拓性意义。罗克汀先生的自然辩证法研究成果在四十年代末曾一度被山东的新华书店改编,成为当时“解放区被审定的师范课本”。

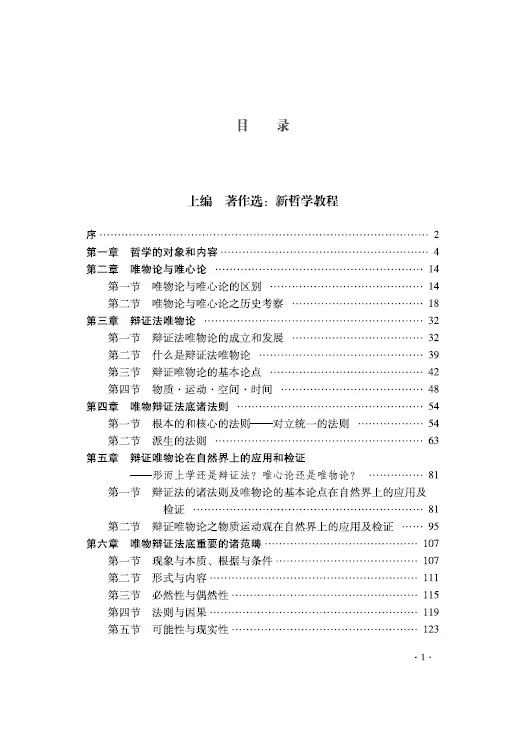

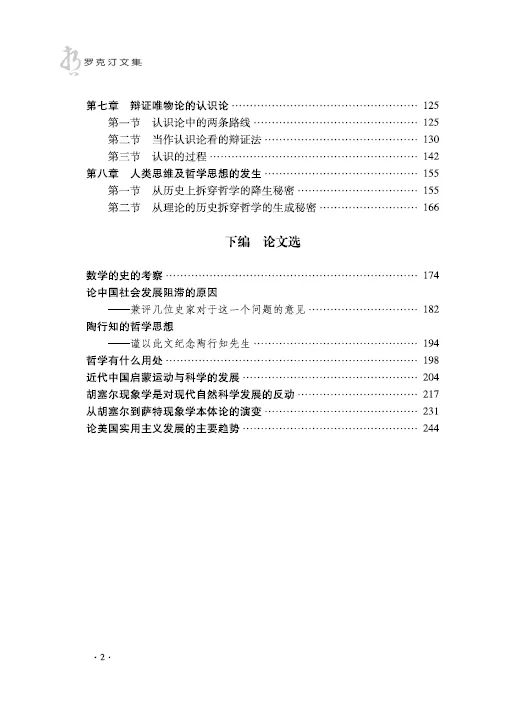

《新哲学教程》一书为罗克汀先生与侯外庐先生合著,开头以连载的形式刊登在邓初民主编的《唯民周刊》上面。实际上除导论以及开头意识起源部分由侯先生执笔外,全书实由罗克汀先生一人撰写,这一点在侯外庐先生的自传《韧的追求》中有专门的交待,侯老明确说:“我不过挂名而已”。全书共分八章,依次是:“哲学的对象与内容”,“唯物论与唯心论”,“辩证法唯物论”,“唯物辩证法底诸法则”,“辩证唯物论在自然界上的应用与检证”,“唯物辩证法底重要的诸范畴”,“辩证唯物论的认识论”以及“人类思惟及哲学思想的发生”。《新哲学教程》在论述的系统化方面远远超过了前此而出的同类著述,它既深入浅出,又与一般的哲学通俗读物不同,无论在理论深度方面,还是在理论表达发面,都胜过此前的同类著述。它的另一个特点是,书中几乎每一个论点的阐述都紧密结合哲学史的考察,在人类思想发展史中,给出新哲学的位置,同时又标出新哲学的独有主张,使“新哲学”原理的表达具有深厚的历史性,这也是其他同类著述所少见的。另值得称道的是,书中还设专章《辩证唯物论在自然界上的应用和检验》,援用大量自然科学的新成果来论证新哲学的正确性。爱因斯坦的相对论、蒲朗克的量子论、闵可夫斯基的四元空间理论、黎曼与罗伯切夫斯基的非欧几何等等20世纪最新科学成果,均被作者信手拈来,以充实、应用、检证“新哲学”原理,从而纠正了前此而出的同类著述对自然科学新成果的忽视倾向。《新哲学教程》一书被当代学者誉为国内战争时期“唯一一本宣传辩证唯物主义哲学的基本教材,它在中国现代无产阶级哲学思想发展史上占有重要地位”。鉴于该书在中国现代学术思想史中的地位与作用,《民国丛书》编辑委员会将它收入该丛书的第一编中,由上海书店于1989年重新刊行于世。

60年代后,罗克汀先生转向西方哲学的研究,《现象学理论体系剖析》,《从现象学到存在主义》两书,即是这一时期研究成果的集中表现。这也是中国大陆学术界研究胡塞尔现象学与现象学运动最早的专著。当时大陆学术界对现象学的研究几乎还是空白,一些现象学的基本概念尚未有固定的译名,其内涵亦未有清楚与准确的界定,研究的难度是可想而知的。他一直坚持中国学者研究现象学一定要有自己的特色,不能一味跟着西方学者走,而在他看来中国自己的特色就是马克思主义立场!为此他总结出一套研究现代西方哲学的方法论:(1)横向研究与纵向研究相结合,在剖析理论体系、结构的同时,暴露出其内部矛盾,并从纵向发展上指明由于这一矛盾的发展而导致理论体系产生演变。(2)社会状况分析与认识发展史,自然科学史的分析相结合,从各种历史条件因素的总汇中把握理论体系产生发展的宏观文化背景。(3)正确处理根本观点与各基本观点之间的关系。(4)揭示各流派发生,发展及演变的相对独立性规律。基于这一方法论考量,罗克汀先生从社会历史的宏观文化背景的分析入手,提出现象学的根本观点即是严密科学与非严密科学的对立。由此根本观点入手,罗克汀先生从人与科学对立的本体论意义、认识论意义、方法论意义及价值论意义诸方面阐述现象学的先验性、理念性及无限性特质。罗克汀先生在对现象学理论体系进行横向剖析之同时,又对现象学发生、发展与演变进行一番史的考察,特别揭示出由胡塞尔现象学向海德格尔和萨特的存在主义过渡的理论契机与时代背景,在一定程度上改变了当时学术界就现象学论现象学,就存在主义论存在主义的单调局面。

本选集由上下两编构成。上编收录《新哲学教程》,下编则按时间先后,选编了罗克汀先生不同时期的论文,这些论文既反映了罗先生一生的学思生涯,更反映了中国知识分子在现代如何“活着”的生命历程。(陈立胜撰)

■ 附录 罗克汀先生著作目录

《自然科学讲话》,新知书店,1946年。

《新哲学教程》,新知书店,1946年。

《自然科学概论》,新生活书店,1948年。

《哲学浅释》,香港初步书店,1949年。

《思想起源与思想方法》,广州正大书店,1950年。

《甚么是生产知识》,南方通俗读物联合出版社,1951年。

《马克思主义哲学唯物主义的基本知识》,广东人民出版社,1954年。

《实践在认识中的地位与作用》,上海人民出版社,1955年。

《论关于农业合作化问题中的本质与主流范畴》,广东人民出版社,1956年。

《辩证唯物主义与自然科学》,广东人民出版社,1957年。

《现代外国哲学论集》,广东人民出版社,1986年。

《现象学理论体系剖析》,广州文化出版社,1990年。

《从现象学到存在主义》,广州文化出版社,1990年。

《现代西方哲学探究文集》,中山大学出版社,1992年。

陈立胜

2020年2月18日

目录