书讯 | 《走向后经学时代》出版

走向后经学时代

自 序

这本文集中的大部分作品,主要写于上世纪90年代。主题也非我今天常做的以经典为对象的哲学分析,而是近现代思想史。这个领域是我学术生涯的起点。从80年代开始,思想解冻后,新思潮风起云涌。我是在那个令人燥动不安的岁月,带着年轻的热诚进入这一领域的。在选编本书时,依然能感受到当年的期盼与忧虑。把自己在那个年代学与思的基本面貌呈现出来,是我编这个选本的一点心愿。

全书从经学的终结及变迁的角度,讨论中国近现代转折过程中的一些思潮、人物与学问。内容以西学的冲激为背景,从经学经世、考据与义理三个层次的功能在后经学时代的分化,观察、描述失去经世作用之后,经学的考据与义理向现代史学(古史辨运动)与哲学(现代新儒家)过渡的轨迹,以及由此开启或以此为战场的文化保守主义与激进主义之争。相关的思想论争不仅表达对社会、政治不同的价值诉求,同时也改写了新的知识版图,其中包括新学术运动的兴起及相关学派的形成。此外,西学与中学的汇聚也是新知识图景的组成部分。学问、价值与精神,这三个词构成本书的主题。同时,明确的方法论意识,也是作者的努力所在。

“后经学时代”这个概念,是承接冯友兰先生对中国哲学史的划分而来的。他把中国古代哲学划分为从孔子到淮南王的子学时代和从董仲舒到康为王的经学时代。而经学时代的重要特征,就是思想的表达,无论新旧,皆依傍古典,包括问题与术语。我的补充是,康有为之后,或者从陈独秀开始,我们进入“后经学时代”。这一概念“至少包含两层意义,其一,在社会政治层次上,经学失却其合法性依据的地位,中国社会形式上走向法理化的时代,其二,在学术文化的层次上,对经的研究不必站在宗经的立场上。同时,任何学术文化的见解,都不能通过政治手段来定于一尊,也即走向思想多元化的时代。自由主义、马克思主义是这个时代的思想动力,古史辨运动、现代新儒家等是这个时代的思想产儿。但前者是来自外部的冲击,后者则是从传统内部蜕变的结果。如果要按子学、经学的套式划分文化阶段的话,后经学时代也不妨称为西学时代。”

采用“走向后经学时代”作为书名,除了点明主题外,其实是想强调,我们今天还处在“走向”的过程中。经学文化不只是价值取向,也包含思想方式。从离经叛道,篡改经典,拨乱反正,正本清源这类与经学史密切相关的词语,曾在改革开放之初的政治宣传中高频运用,就知这种唯经书为治乱指归的思想倾向,依然根深蒂固。只不过所崇奉的经典已经换了新的版本而已。换句话说,即使是激烈的反传统分子,也可能仿传统的方式行事。具有这种思想方式的人,不论他声称什么主义,都是用旧脑筋站新立场。凡传统必反,与凡经书必信一样,也是排除异端心态的表现。走出经学时代,除了否定尊卑固化的社会秩序外,更重要的是反对思想定于一尊,破除思维只会复制或模仿的习惯。走向后经学时代,不应以与整个经典文化决裂为前提,而是创造性的运用传统思想资源,面对未来。

中山大学哲学系今年复办60周年,哲学系准备编选多套学术丛书作为庆祝。从1986年开始留校,我在这个系任教已满35周年。这意味着我人生的主要时光,是在这里与老师、同事、朋友以及学生一起渡过的。以早期习作为编选对象,既是个人对这段岁月的一种纪念,也可借此对自己的思想走向进行复盘。90年代,我出版的文字远不只这些,但这个主题是我基本的思想关切。另外,文集中也有个别超出那个时间范围的文章。其中,《康德哲学在近现代中国的影响》是我1986年完成的硕士论文,那是我踏上学问之途的起点。在重读这些旧文时,自然也会萌生“悔少作”的念头。但转念想,难道今天的文字以后就不会后悔吗?圣贤还有“行年五十而知四十九之非”的时候呢。在电子网络时代,出一本书,也就是留下一个记录而已。这样想,心里也就释然了。

感谢我的硕士导师,已故的丁宝兰教授,是他把我带入中国近现代哲学这个学术领域。丁先生儒雅和谦和的形象,永远留在学生的心中。感谢袁伟时教授,除了老师,他还是我青椒时期的直接领导。袁老师以学问关怀社会的精神,对我有长久的影响。此外,学生黄少微博士帮我校对了书稿,在此一并志谢!

陈少明

2020年2月1日

于中山大学广州南校区

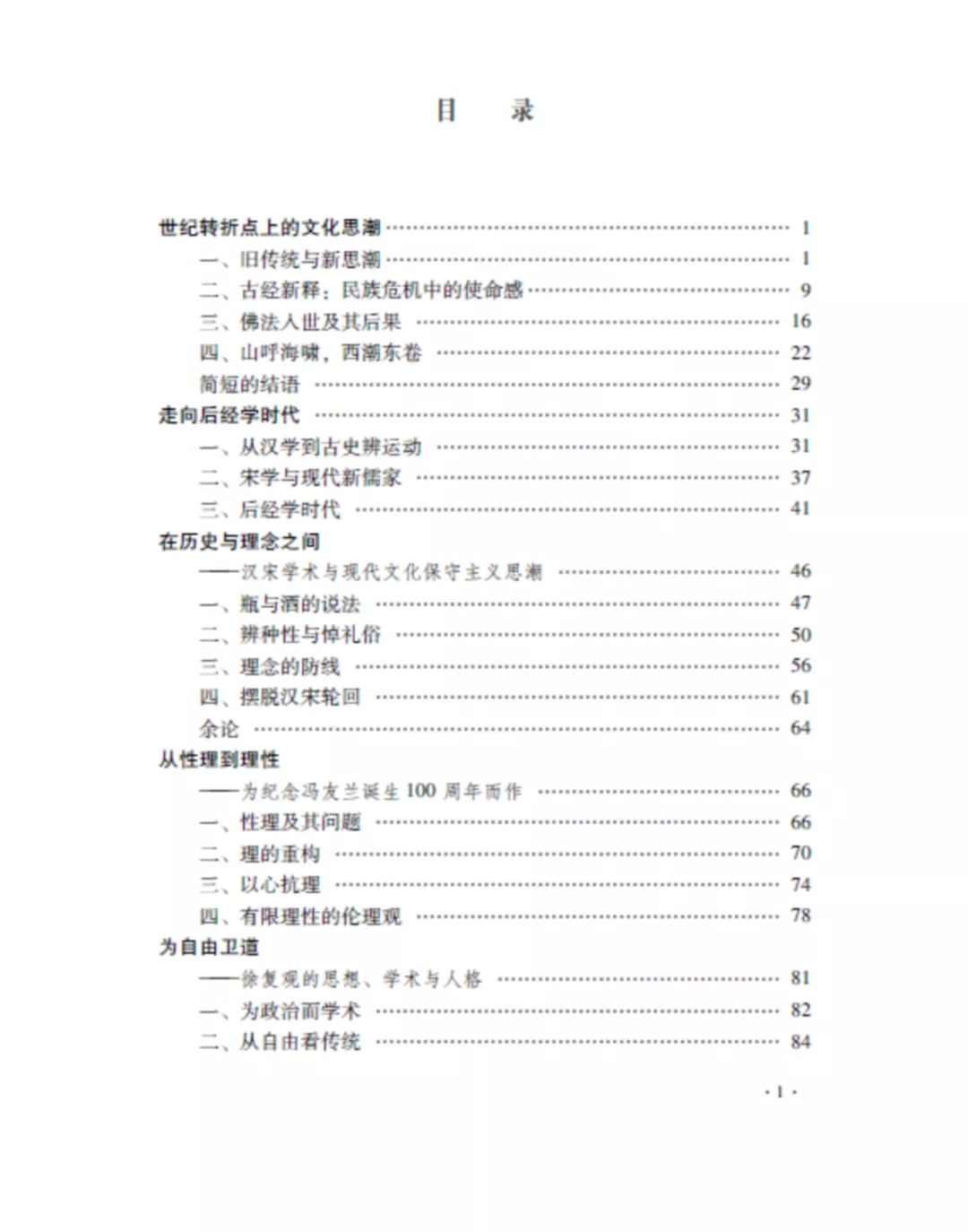

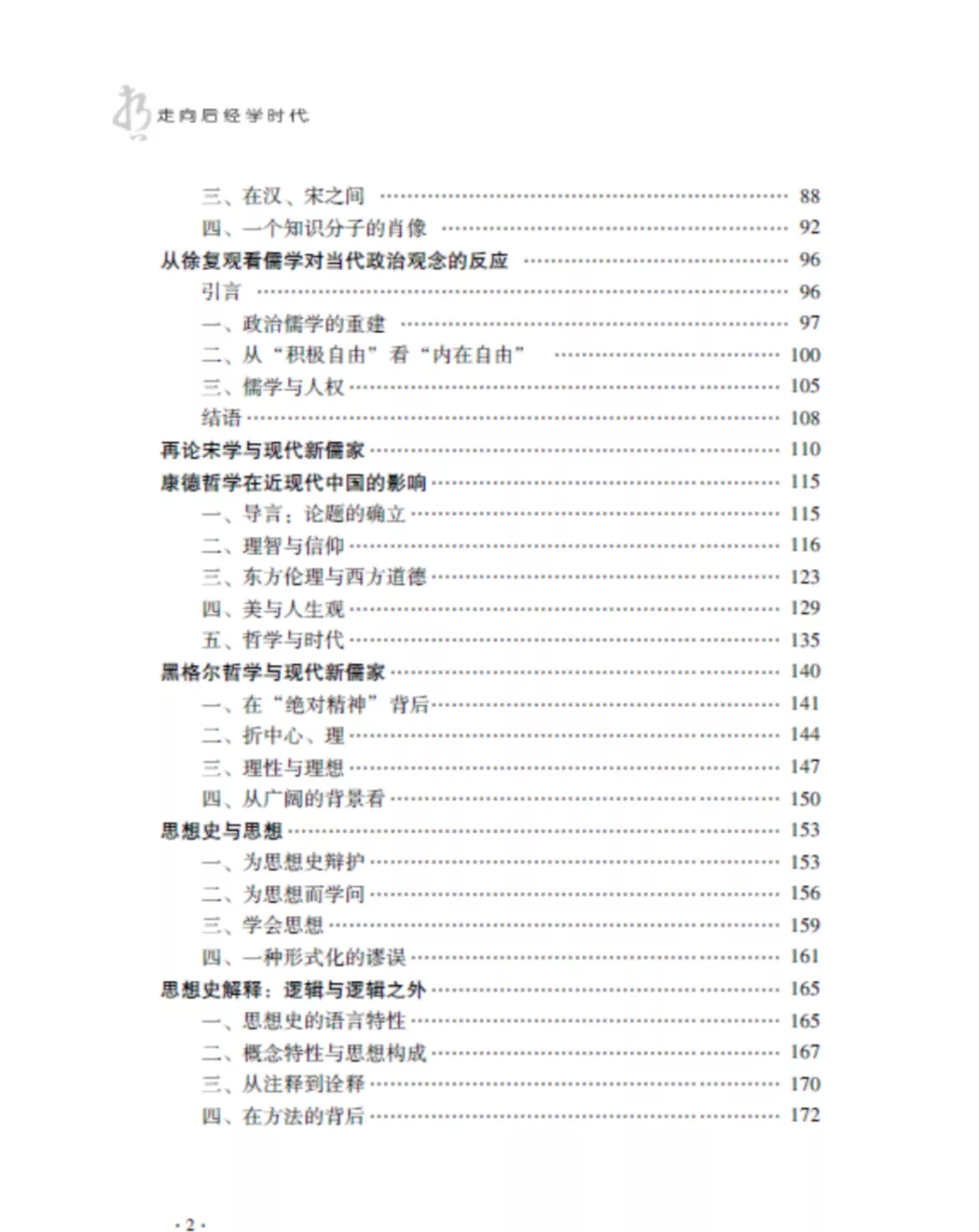

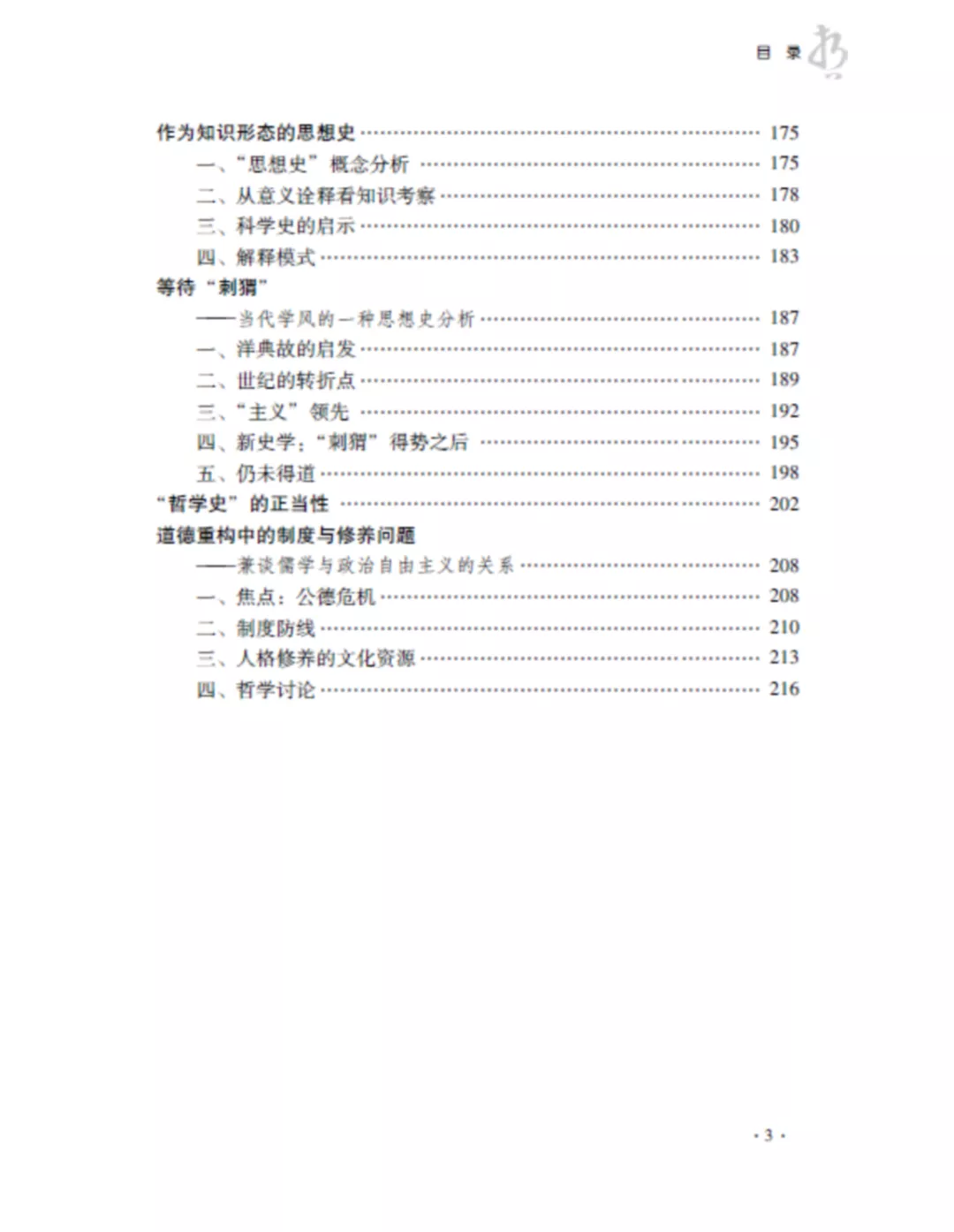

目录